|

6 Gennaio 2014, 13:25 - Rosalba Gallà [suoi interventi e commenti] |

POESIA E PITTURA: UNA RELAZIONE ANTICA

Antonino Cicero e Giuseppe Forte

di Rosalba Gallà

"La pittura è poesia silenziosa, la poesia è pittura che parla".

(Simonide, poeta greco, 556-468 a.C. - in Plutarco, Della gloria degli ateniesi, II sec.)

“Ut pictura poesis” - La poesia è come la pittura.

(Orazio, Ars poetica, I sec. a.C.)

“La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede”.

“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca”.

(Leonardo da Vinci, Trattato della pittura, XVI sec.)

Il rapporto tra poesia e arti visive, pittura in particolare, è molto antico e i dibattiti sull’argomento sono stati sempre ampi e articolati. Nel corso dei secoli sono state percorse almeno due vie: quella della ‘contaminazione’ tra le due forme espressive e quella dell’‘accostamento’ tra le due manifestazioni artistiche.

Per quel che riguarda la prima via, già Teocrito, nel III sec. a.C., con la sua Siringa, tentava di trasformare le parole in immagine:

| Οὐδενὸς εὐνάτειρα Μακροπτολέμοιο δὲ μάτηρ μαίας ἀντιπέτροιο θοὸν τέκεν ἰθυντῆρα, οὐχὶ Κεράσταν ὅν ποτε θρέψατο ταυροπάτωρ, ἀλλ'οὗ πειλιπὲς αἶθε πάρος φρένα τέρμα σάκους, οὔνομ' Ὅλον, δίζων, ὃς τᾶς μέροπος πόθον κούρας γηρυγόνας ἔχε τᾶς ἀνεμώδεος, ὃς μοίσᾳ λιγὺ πᾶξεν ἰοστεφάνῳ ἕλκος, ἄγαλμα πόθοιο πυρισμαράγου, ὃς σβέσεν ἀνορέαν ἰσαυδέα παπποφόνου Τυρίας τ'ἐξήλασεν. ᾧ τόδε τυφλοφόρων ἐρατόν πῆμα Πάρις θέτο Σιμιχίδας· ψυχὰν ᾇ, βροτοβάμων, στήτας οἶστρε Σαέττας, κλωποπάτωρ, ἀπάτωρ, λαρνακόγυιε, χαρείς, ἁδὺ μελίσδοις ἔλλοπι κούρᾳ, K α λ λ ι ό π ᾳ νηλεύστῳ. |  |

E ancora nel Novecento, Guillaume Apollinaire proseguirà questo percorso con la creazione di Calligrammi, in maniera tale da dare all’occhio la visione complessiva del messaggio poetico:

Il Futurismo porterà alle estreme conseguenze il processo di contaminazione tra testo poetico e immagini, come mostra la poesia visiva di Corrado Govoni, Il palombaro:

Anche i pittori inseriranno parole nelle loro opere. Un esempio per tutti, l’opera di René Magritte:

Il percorso che intendo seguire in questa sede è però relativo all’accostamento tra poesia e opera pittorica, non quello della loro contaminazione, per mostrare, ancora una volta, come arte verbale e arte iconica, con i loro diversi linguaggi e con le loro diverse tecniche, possono essere splendide vie per esprimere la stessa percezione del mondo e dell’esistenza, gli stessi stati d’animo e labirinti interiori.

L’accostamento tra le due arti, a sua volta, può essere voluto dagli autori (e si ha un vero e proprio intreccio) o può essere scoperto da altri, dopo che le due manifestazioni artistiche hanno fatto un percorso autonomo.

Mi è di aiuto, in questa circostanza, il ricordo di un interessante incontro, avvenuto nel marzo 2005 presso l’Istituto Statale d’Arte di Cefalù, oggi Liceo Artistico, con lo scrittore Vincenzo Consolo sul tema “Rapporti tra letteratura e pittura” in cui l’illustre ospite ha evidenziato quanto fosse antico il rapporto e “l’intreccio” tra le due forme artistiche: “Da sempre la letteratura si ispira alla pittura e la pittura illustra la letteratura. La letteratura si svolge nel tempo, la pittura si staglia nello spazio: la letteratura ha uno sviluppo lineare, la pittura usa colori e forme che si collocano nello spazio”. Tuttavia, la distinzione tra letteratura e pittura sulla base della temporalità e della spazialità viene meno quando si pensi ad un racconto pittorico sequenziale, come nel caso di un trittico o di un retablo, e risulta superata l’dea che la poesia esprima l’azione, mentre l’arte visiva i corpi. Consolo ha fatto riferimento, nel corso della trattazione, ad autori che hanno affrontato l’argomento, in particolare a Gotthold Ephraim Lessing con l’opera Laocoonte - Dei limiti della pittura e della poesia (1766) e a Cesare Segre con l’opera La pelle di san Bartolomeo – Discorso e tempo dell’arte (2003), per evidenziare poi che “l’ispirazione della letteratura alla pittura può essere esplicito (come nelle sue opere: Il sorriso dell’ignoto marinaio, Retablo, Lo spasimo di Palermo) o implicito”. Lo scrittore ha poi parlato di questo rapporto facendo riferimento a Cervantes, Goya, Proust, Baudelaire e altri artisti e scrittori della cultura internazionale: ma, in questa circostanza, vorrei riportare solo un particolare accostamento, quello tra alcune terzine del X Canto del Purgatorio di Dante Alighieri e l’Annunciazione di Simone Martini. Diceva Consolo: “Il rapporto tra letteratura e pittura risale a tempi molto lontani, quando si cominciò a rappresentare un momento particolare del Vangelo, l’Annunciazione, in cui Maria si presenta stupefatta, ma disponibile all’accettazione del proprio destino. I pittori antichi rappresentarono il momento riportando nel quadro le parole pronunciate dall’Angelo, creando così un rapporto esplicito tra parola e icona. Nel X Canto del Purgatorio di Dante c’è come una visione di questi quadri […] e l’autore scrive dei versi che sembrano la lettura dell’Annunciazione di Simone Martini”.

Ecco i versi 34 - 45 ai quali faceva riferimento Vincenzo Consolo, accostati all’opera di Simone Martini:

| L’angel che venne in terra col decreto de la molt’anni lagrimata pace, ch’aperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava imagine che tace. Giurato si saria ch’el dicesse “Ave!”; perché iv’era imaginata quella ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave; e avea in atto impressa esta favella “Ecce ancilla Dei”, propriamente come figura in cera si suggella. |  |

E’ evidente che Dante non conoscesse l’opera di Martini, essendo morto nel 1321, mentre l’opera pittorica è datata 1333. E’ uno dei casi in cui gli artisti seguono strade autonome che solo successivamente saranno accostate da altri.

E così, pur senza pretendere di collocarmi al pari di illustri scrittori o critici letterari e d’arte, vorrei tentare anch’io un accostamento tra le opere di due persone amiche, così come in precedenza ho provato a fare con la produzione poetica e artistica del poeta Santo Atanasio e dello scultore Giovanni Di Nicola (http://www.qualecefalu.it/node/4813).

In questa occasione vorrei parlare della poesia di Antonino Cicero e della pittura di Giuseppe Forte e cominciare da una figura femminile di grande fascino, Penelope.

L’AMORE DI PENELOPE Quanti anni sono ormai? |

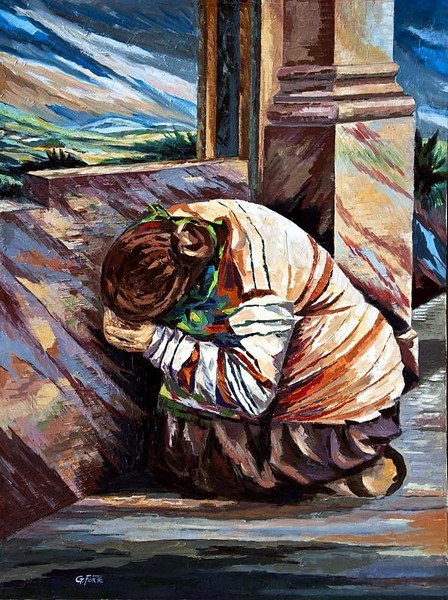

Condizione umana, Olio su tela |

Quella di Penelope, così come ci è stata tramandata dal poema omerico, è una figura complessa, simbolo della fedeltà coniugale, ma anche donna astuta in grado di raggirare i suoi pretendenti, di tessere la sua tela di giorno per disfarla di notte, lasciando così trascorrere il tempo e, con il suo apparente non agire, decidere il destino di Itaca, nell’attesa del ritorno di Ulisse. Tra le scelte possibili, Penelope ha operato quella più difficile, quella che richiedeva una forza interiore immane, un logoramento esasperante. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che Antonino Cicero ha evidenziato: il corsivo nel testo Quanti anni sono ormai?, all’inizio, nel corpo e alla fine della lirica, insiste proprio sugli anni trascorsi nell’attesa e infondono nel lettore un senso di stanchezza, la perdita di un entusiasmo accentuato dalla consapevolezza di essere un tronco avvizzito. Così, mentre il popolo è “in festa” per il ritorno di Ulisse, è come se noi sentissimo il tono sommesso e mesto di Penelope, quasi un pianto: Quanti anni sono ormai? Una vita chiusa entro il cerchio di Itaca, dove il trascorrere delle stagioni si è disegnato sul volto della donna, volto che lei stessa stenta a riconoscere, una devozione assoluta che “manca pure / al pescatore con il suo mare”, per poi ritrovarsi ancora una volta sola con se stessa a chiedersi, mentre gli altri festeggiano, Quanti anni sono ormai?

Così, nella tela di Giuseppe Forte, tra le mille sfumature di azzurro e di rosa, nel mare, nel cielo e nella roccia, che potrebbero indurre alla gioia e alla “festa”, una donna dall’aspetto dolce e sofferto, con una postura un po’ abbandonata e il volto appoggiato ad una mano, ad occhi chiusi sembra interrogarsi sul senso della sua esistenza e delle sue scelte, se è stato un bene rimanere al di qua del muro e rinunciare a quell’orizzonte lontano.

Sembra un pianto sommesso o, meglio, un “canto sommesso”, in cui le lacrime che “paiono tutte uguali” ma che sono tutte differenti, perché differente è il sostrato esistenziale personale da cui esse sgorgano, si adagiano “sui respiri interrotti”.

LACRIME

|

Condizione umana, Olio su tela |

Lacrime, “strutture informi”, che danno forma al dolore, ad ogni tipo di dolore, anche a quello di un condannato a morte, anche a quello del suo secondino: sì, del suo secondino, con le sue “guerre personali”, con la sua vita “scalzo e senza affetti”, “povera bestia da circo / ammaestrato al dolore altrui”, sconfitto dalla lucidità del suo prigioniero che chiede solo un regalo: “una sera, / una notte ed un mattino / di cielo e di sole, / ancora una volta”, una notte intera per potere asciugare le lacrime di coccodrillo del suo aguzzino. Così, questa poesia ci ripropone l’alterna vicenda dei ruoli umani, di vittima e carnefice, mai del tutto definiti, perché anche il carnefice porta dentro il suo dolore e le sue debolezze.

PREGHIERA DI UN CONDANNATO A MORTE Secondino delle meraviglie Secondino delle meraviglie Secondino delle meraviglie Secondino delle meraviglie Secondino delle meraviglie |

Condizione umana, China |

Entrambi sconfitti, dunque, entrambi prigionieri l’uno dell’altro e, fondamentalmente, ciascuno di se stesso, con il corpo che “stramazza al suolo / come bestia trucidata da pallottole appuntite”.

Condizione umana, Olio su tela

Pennellate potenti, le parole di Antonino Cicero, potenti quanto quelle di Giuseppe Forte: parole brucianti, le pennellate di Giuseppe Forte, brucianti quanto quelle di Antonino Cicero.

Nella tela, l’uomo può essere sia il secondino che il condannato a morte, perché entrambi sono prigionieri e vivono in un mondo senza orizzonti, fatto di blocchi litici, di rigide chiusure, di orizzonti mancanti, in cui il sole è un non-sole, è falso, e nella fissità dell’ambiente emerge il corpo sofferente e, in particolare, la mano protesa verso l’esterno, verso l’osservatore, a invocare aiuto: quasi il corpo di Cristo, drammatica condensazione di tutte le sofferenze umane.

Uomini dal volto nascosto dalle scorie della loro esistenza, dai profili appena accennati e disarticolati, alla ricerca di una identità che nella tela di Forte emerge solo in un ‘quadro nel quadro’, dove il ritratto ricostruisce il volto dell’uomo, simbolo della complessa relazione tra realtà e finzione, tra identità e apparenza, tra autenticità esistenziale e maschera sociale.

Se l’essere umano è spesso schiacciato dalle sue stesse scelte o, comunque, dalle circostanze in cui si è trovato a vivere, può accadere, purtroppo è accaduto, che un evento storico folle intervenga a mutare il corso della vita di popoli interi e di singole esistenze, fino a spingerle alla scelta della non vita, dove a ripresentarsi è “il solito ricordo”, ma dove Nora, “una delle tante” non vuole “avere più memoria”. Ciò che resta di un’esperienza come la shoah è la “paura della vita”.

LE PAROLE DI NORA ESENSTEIN, “Tra qualche tempo |

Condizione umana, Olio su tela |

Paura di vivere, dunque, paura di concepire altra vita, per non mettere al mondo altre vittime, ma anche per non mettere al mondo nuovi possibili carnefici.

Poesia intensa, dove ogni parola ha un peso, dove ogni verso incide l’anima, dove gli enjambement rallentano e spezzano la lettura là dove è proprio necessario: “Una pausa strana che mi accarezza / l’anima”. C’è tutto il bisogno di una carezza interiore, di una dolcezza che possa sfiorare una vita infranta, che in qualche modo compensi l’incapacità acquisita di ritornare nel mondo, di accarezzare un cane (ritorna, per antitesi, l’immagine della carezza) e la rinuncia alla maternità: “Ho avuto paura della vita; che mio figlio / potesse essere un altro numero. / O forse ho avuto più paura che potesse farsi / crescere i baffi, indossare un’uniforme / ed alzare teso il braccio”.

Efficace, visiva e pittorica l’immagine con cui viene resa quella terribile esperienza: “Fu come perdere ad un brutto gioco / tutte le biglie colorate che mi restavano. / Una ad una”.

Nella tela di Giuseppe Forte, io vedo Nora, raccolta e ripiegata nelle sue memorie, chiusa nel suo dolore, desolata per l’assenza delle persone perdute e di quelle mai nate, in procinto di mettersi alla finestra per fissare il mondo senza guardarlo: “non è più tempo neanche per un tè”.

Ed ecco la sofferenza che racchiude simbolicamente in sé tutti i dolori dell’umanità, con parole e immagini a cui non vorrei aggiungere nulla, se non per evidenziare che la ‘materia’ scelta da Forte, i vecchi fondi di botte con tutte le spaccature provocate dal tempo, sembra riprodurre i ritmi spezzati della poesia,

Fondi di botte, Soggetti religiosi

SANTO VENERDÌ Cantare e cuntari |

Fondi di botte, Via Crucis

Condizione umana, China

La storia gesticola ed appare arduo / ad ogni uomo veder morire se stesso / ed arduo quel gioco ai dadi /

ch’ha per posta / il sospiro d’un’ultima preghiera.

Fin qui, come in un climax ascendente, ho presentato l’aspetto relativo alla sofferenza umana, in alcune delle sue possibili sfaccettature. Questo percorso, all’interno delle produzione poetica di Antonino Cicero, come nella produzione pittorica di Giuseppe Forte, è frutto di una mia scelta (pertanto soggettiva e opinabile), perché altri percorsi sono possibili, altrettanto efficaci e praticabili, relativi anche a tematiche più liete e leggere: ad esempio c’è in entrambi gli artisti una grande apertura verso il cielo e le nuvole, espressione sicuramente di fantasia, desiderio, sogno, di arditi voli, di un volere andare oltre il limite della terra.

Nella semplice alternanza di versi e immagini, lascio al lettore il piacere del ‘gioco delle nuvole’.

NUVOLE

Uno sguardo improvviso, appresso al volo di qualche aereo.

Ho pensato pure di farmici una famiglia lì dentro.

E però non ne esco mai a capo.

Non ne esco mai a capo, ma le guardo spumose, morbide.

|

Altro tema caro ai due autori è quello della “terra di mezzo” (titolo della poesia di Antonino Cicero), terra di Sicilia, terra collocata al centro del Mediterraneo, luogo di arrivo e di sbarco da secoli, terra di incontro, amata da popoli stranieri che l’hanno desiderata e posseduta, poi perduta e nostalgicamente rivissuta. “E sopra i rami i frutti / tremavano quali seni di ragazze belle / e come rami di salice ben snelle. […] mentre in alto / superbe s’innalzavano le palme / adorne in cima di datteri a collana” (in M. Freni, Il giardino di Hamdis, Sellerio): così si esprimeva Abd ar-Rahman, poeta arabo nato e cresciuto in Sicilia, che scelse l’esilio all’arrivo dei Normanni, esprimendo il rimpianto per quella terra nei confronti della quale avvertiva un forte sentimento di appartenenza. Terra di mezzo, terra del mito, ma anche terra del dolore, della colpa, terra del “canto, / che è cunto”, dove il paesaggio è “il manto del principe / bianco, oro, verde. Ogni stagione / è la regale transumanza della storia”.

Superbi questi versi, che non sono semplici versi, ma pennellate di colore; sono immagini che si fissano sulla tela e ci restituiscono la nostra terra “sospesa tra le acque che / non ci sono altrove” e “La riconosci questa terra / perché non può essere altro”.

E allo stesso modo la riconosci nelle tele di Giuseppe Forte, poesie di colori e forme: una terra altrettanto ricca di forme e colori, così ricca e straripante che non sempre riesci a contenerla all’interno dei confini di un quadro.

TERRA DI MEZZO

|  |

Paesaggi siciliani, Olio su tela

È la terra di mezzo, / sospesa tra le acque che / non ci sono altrove.

Paesaggi siciliani, Olio su tela

È la terra di mezzo questo paesaggio / spiantato, col manto del principe / bianco, oro, verde.

Terra di mezzo è la poesia vincitrice del Premio Auser all’VIII Concorso “Poeti e Sognatori” – 2013, organizzato dal Circolo Auser di Lascari, con il patrocinio del Comune di Lascari, non ancora edita in volume.

Tutte le altre poesie di Antonino Cicero, presenti in quest’articolo, sono tratte dalla raccolta La forma perfetta, Edizioni Arianna, Geraci Siculo, 2012.

Le opere di Giuseppe Forte sono tratte dal sito dell’artista (http://www.giuseppefortepittore.it), in cui è possibile ‘visitare’ opere, mostre, recensioni, note critiche di una carriera lunga cinquant’anni.

Voglio concludere con un breve testo di Antonino Cicero, posto in epigrafe alla silloge La forma perfetta, che sintetizza, in maniera originale e sottilmente ironica, aspetti poetici e visivi:

“Sarebbe bello se riuscissi a scrivere una poesia…”

- disse A., scrivendo “poesia” sullo specchio annacquato dal vapore.

“Questa, finalmente, è la prima volta che ne scrivi una…”

- rispose lo specchio.

“Già”

- fece A.. E chiuse la porta del bagno.

- Accedi o registrati per inserire commenti.

- letto 25978 volte

Commenti

Affascinante

Affascinante. Ancor di più mi avrebbe affascinato l'indagare relazioni tra poesia e fotografia.

"Poesia e pittura"

Dotta ed esaustiva dissertazione sull'accostamento tra poesia e pittura, condotta con puro stile icastico da Rosalba Gallà.

Intuizione profonda non disgiunta da un bagaglio culturale di notevole spessore, quella della Scrittrice.

Calzante la concezione del binomio "Letteratura e Pittura" espressa da Consolo: che la prima, cioè, si ispiri alla seconda e che quest'ultima illustri la prima; e che "tempo" e "spazio" siano in stretta correlazione.

Personalmente ritengo che l'originaria rivelazione dell'animo umano attraverso l'espressione dell'arte siano stati i graffiti ad evidenziarla.

Pregnanti le liriche di Cicero in netta simbiosi con le tele di Forte.

Giuseppe Maggiore